最終更新日: 更新日: 2025年8月 9日 作成日:2008年4月21日

駒込大観音(光源寺)-- 江戸の信仰を今に伝える十一面観音(東京都文京区)

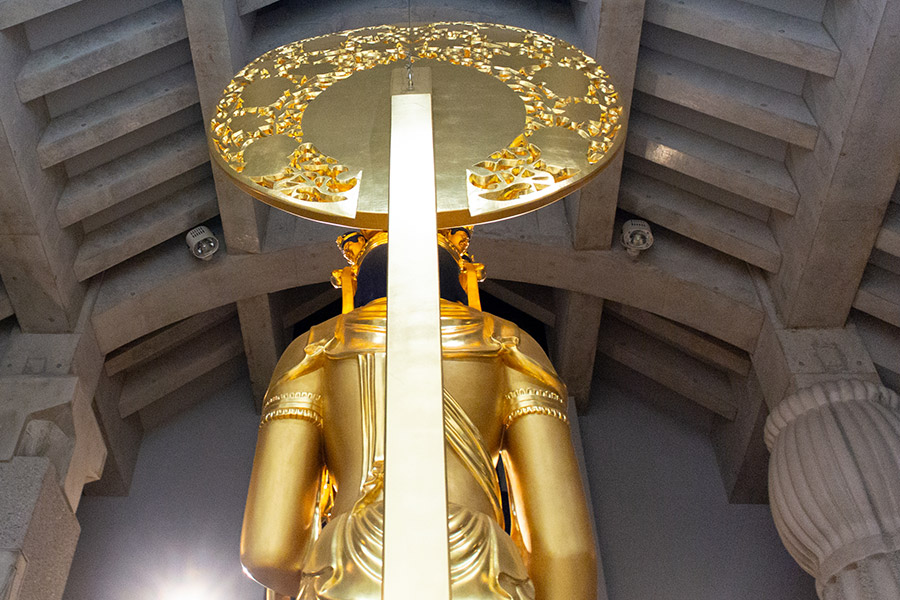

東京・文京区向丘の静かな住宅街に佇む、浄土宗・光源寺。その境内にある高さ約6 mの駒込大観音(こまごめだいかんのん)は、昼夜問わずガラス越しに拝観できる珍しい造りで、訪れる人々の心を和ませます。

江戸時代から人々の信仰を集めてきたこの観音像は、戦災を乗り越え、平成に再び姿を現しました。夜はライトアップされ、金色の姿が暗闇に浮かび上がる光景が幻想的。隣には「蓬莱梅」と呼ばれる樹齢約300年の梅(榛名山麓から移植)が立ち、境内の四季を彩ります。

駒込大観音の情報

- 名称:駒込大観音(十一面観音)

- 場所の特徴:浄土宗・光源寺

- 住所:東京都文京区向丘2-38-22

- アクセス:東京メトロ南北線「本駒込駅」徒歩6分/都営三田線「白山駅」徒歩8分/東京メトロ千代田線「千駄木駅」徒歩約10分

- 拝観:観音堂正面ガラス越しに昼夜参拝可(堂内拝観は通常不可)

参拝のポイント

- 夜はライトアップされ、ガラス越しに金色の観音像が幻想的に浮かび上がります。

- 境内の「蓬莱梅」は開花期が美しく、写真撮影にもおすすめです。

- 毎年7月9・10日のほおずき千成り市(四万六千日)では、通常は閉じられているガラス扉が開かれ、観音堂内に入って直接参拝できます。

歴史・由緒

光源寺は天正17年(1589)、豊臣秀吉の家臣・仙石秀久により神田四軒町に創建。慶安元年(1648)に現在地の向丘へ移転し、地域の信仰の中心として親しまれてきました。

初代の駒込大観音は、江戸の商人『丸屋宗閑(俗名:丸屋吉兵衛)』の寄進により、元禄10年(1697)に建立。大和国・長谷寺の本尊を模した十一面観音で、像高約7.8 m(2丈6尺)。二階建ての観音堂の高窓から尊顔のみを拝する独特の参拝形式で、江戸市中から多くの人が詣でました。

昭和20年(1945)の東京大空襲で観音堂・像ともに焼失。

その後、平成5年(1993)に高さ約6 m・木造・金箔仕上げの十一面観音として現在の像が再建され、信仰の象徴がよみがえりました。

観音堂について

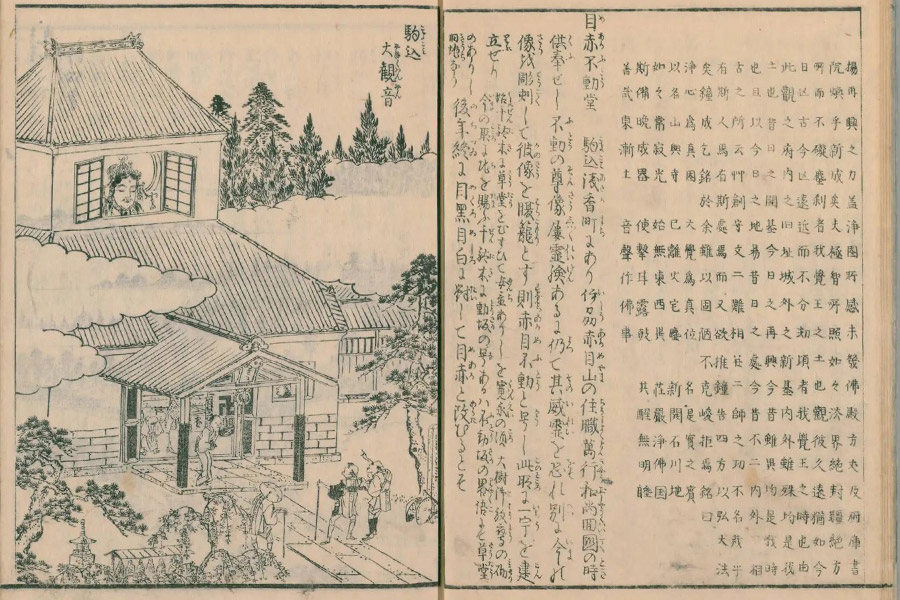

江戸時代の観音堂は二階建てで、二階部分の高窓から観音の尊顔だけを拝める設計でした。この珍しい構造は『江戸名所図会』にも描かれ、当時のスケール感と参拝風景が伝わります。空襲で焼失後は長らく空地となっていましたが、平成の再建時にガラス張りの正面開口をもつ現在の観音堂が新築され、昼夜参拝できるスタイルが受け継がれています。

観音像の造形と特徴

現在の十一面観音は、長谷寺の伝統を踏まえた「長谷寺式」の姿。右手に地蔵菩薩の持物である錫杖を携えるのが特徴的です。頭上には十一の化仏が配され、慈悲・威怒・大笑など多様な表情が世の悩みに応じて救いを与えることを示しています。金箔の輝きは日中と夜間ライトアップで表情を変え、時間帯によって異なる趣を楽しめます。

ほおずき千成り市(四万六千日)

毎年7月9・10日は、功徳日として知られる四万六千日の縁日が開催されます。光源寺境内では「ほおずき千成り市」が開かれ、この二日間に参拝すると46,000日分のご利益があるとされます。ほおずきや手づくり雑貨の出店、屋台、演奏など、地域の温かい賑わいに包まれます。

夏目漱石と駒込大観音

夏目漱石の小説『三四郎』には、大観音の前に乞食がいる。

という描写が登場します。

作中で具体的な地名は示されていませんが、舞台背景や登場人物の行動範囲から駒込大観音(光源寺)を指していると考える説があります。

また『こころ』では、私が帰って来たのは九月上旬でしたが、彼ははたして大観音の傍の汚い寺の中に閉じ籠っていました。

とあり、こちらも大観音近くの寺院を指す描写としてよく言及されます。

※ いずれの作品も作中で「駒込」などの地名を直接明記していないため、上記の同定は読解の通説に基づくものです(断定は避けています)。

『江戸名所図会』に見る駒込大観音

光源寺は浄土宗にして、開山は聖誉上人なり。堂内に大観音あり。十一面にして立像なり。像高一丈六尺。其形長谷寺の観音に模して彫刻せり。千躰観音の像を堂内に安置す。いにしへより群衆参詣して絶えず。

光源寺は浄土宗の寺院で、開山(創建者)は聖誉上人です。堂内には十一面観音の立像である大観音があり、高さは一丈六尺(約4.8メートル)です。その姿は大和国長谷寺の観音を模して彫刻されたもので、堂内には千体観音も安置されています。古くから多くの参拝者が訪れ、その賑わいは絶えません。

観音堂内

ほおずき千成り市(四万六千日)の特別参拝日に、普段は外からしか拝めない観音堂内に入ることができました。

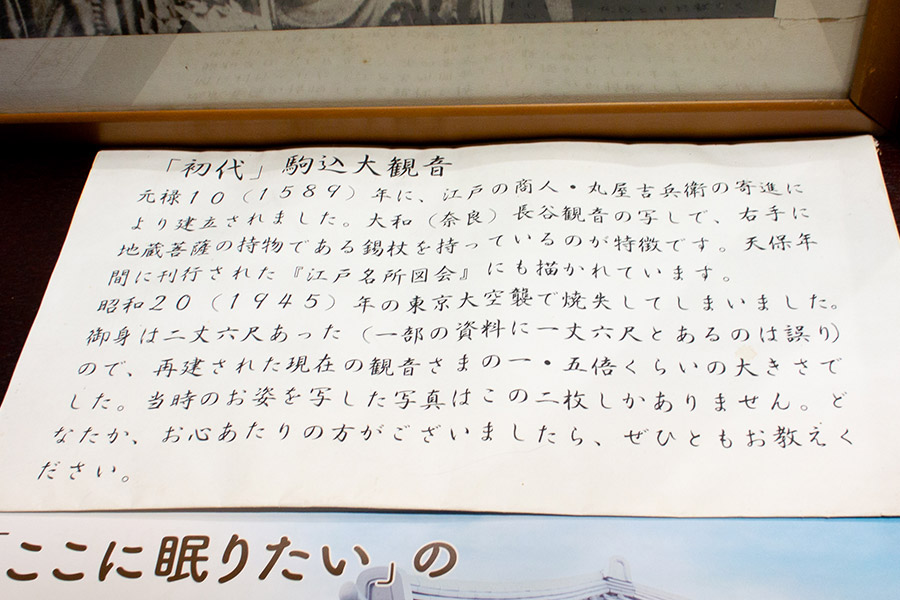

内部には、戦災で失われた「初代 駒込大観音」の貴重な写真が2点飾られており、その堂々たる姿を今に伝えています。写真は現存する数少ない資料であり、建立当初の威容を知る手がかりとなります。

また、観音堂内の説明板には、像高に関する重要な記述もありました。

「一部の資料に一丈六尺とあるのは誤り」と明記され、初代像は二丈六尺(約7.8m)であったとされています。この高さは現在の観音像のおよそ1.5倍にもなり、当時の大観音の規模の大きさを想像させます。

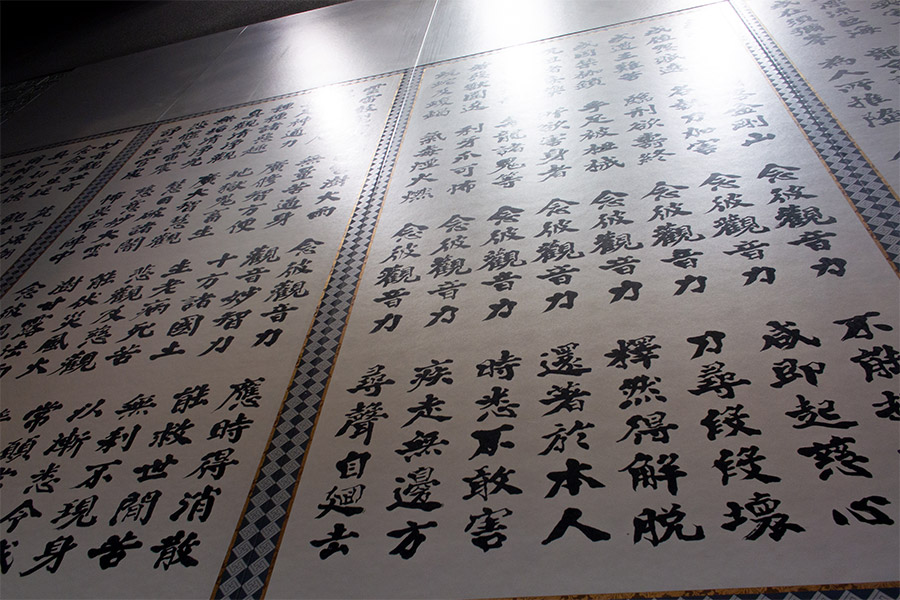

壁面も見応えたっぷり。歴史と信仰を感じさせる空間で、外観だけではわからない観音堂の魅力を堪能できました。

初代大観音礎石

観音堂の外には、初代駒込大観音を支えていた礎石が保存・展示されています。

近づくと、その大きさと重量感から、かつてここに立っていた巨大な観音像の存在感が伝わってきます。

初代大観音礎石

[小松石、神奈川県真鶴原産]

7年の歳月を費やして、元禄10年(1697年)に造立された初代大観音(尊像身丈2丈6尺、約8.5メートル)の下に据え置かれ、中央の四角の穴に大観音の芯棒を差し込み安定を図っていた。

礎石(大)と、焼失前の観音堂の基礎石(小)の一部です。

平成5年11月吉日

光源寺住職 島田俊匡

礎石は神奈川県真鶴原産の小松石で作られており、耐久性と美しい石肌で知られる名石らしいです。中央には芯棒を差し込むための四角い穴が開けられており、まさに観音像を支える"土台"としての役割を担っていました。

隣には、昭和20年の空襲で焼失した旧観音堂の基礎石も一部残されており、2つを並べて見ることで、かつての堂と像の規模や構造を想像することができます。

駒込大観音の場所