最終更新日: 更新日: 2025年10月 5日 作成日:2025年10月 5日

実盛坂(さねもりざか)|湯島天神の南にある急階段と武将伝承(文京区湯島 湯島駅)

実盛坂は、湯島天満宮(湯島天神)の南およそ200mにある短い石段坂。西側へ向かってぐっと上る急勾配の階段で、歩行者専用です。場所は文京区湯島3丁目。湯島駅から徒歩数分でたどり着け、隣にはサミットストア 湯島天神南店があるのが目印です。

- 所在地:東京都文京区湯島3丁目20番地周辺

- 最寄り:東京メトロ「湯島駅」(5番出口)徒歩約2〜3分/JR御徒町・上野広小路・仲御徒町・御茶ノ水駅からも徒歩圏。

坂名の由来と伝承

名の由来は、平安末の武将斎藤実盛(長井斎藤別当実盛)。この一帯は古く「長井庄」と呼ばれ、実盛ゆかりの地だったと地誌が伝えます。坂下南側にはかつて「実盛塚」「首洗いの井戸」があったという江戸の伝承も残り、ここから坂名が生まれたとされます。

実盛は寿永2年(1183)加賀国・篠原の戦いで木曽義仲軍と戦い、手塚太郎光盛に討たれた人物。出陣に際し白髪を黒く染めた逸話で知られ、『平家物語』『源平盛衰記』に詳しい章が立てられています。坂の伝承は、こうした"武士の最期"への敬意から土地の人々が語り継いだもの、と説明されています。

※坂の伝承(実盛塚・首洗いの井戸)は、近世地誌『江戸砂子』『改撰江戸志』などに見える伝えで、遺構が現存するわけではありません。現在の坂は歩行者専用の石段です。

別名:貝坂(かいざか)--諸説ある呼び名

この坂は古くから「貝坂(かいざか)」とも呼ばれたと伝わります。ただし、由来は史料ごとに説が分かれ、決定版はありません。江戸・東京には各地に「貝坂」という坂名が分布し、場所により由来が異なるのが通例です。湯島の実盛坂について語られてきた代表的な説は次のとおりです(いずれも伝承・俗説の域で、確証は示されていません)。

- 貝塚・出土説:坂の周辺から貝殻片が多く見つかったため、とする説。縄文貝塚の存在を想起させる名付けですが、湯島の本件では考古学的な確証は明示されていません。

- 地形比喩説:坂筋や切り通しの形が「貝殻の内側」のようにえぐれて見えた、あるいは段地の重なりが貝の層を思わせたため、という風景由来の説。

- 商い起源説:かつて周辺に貝細工・乾物(貝)などを扱う商いがあった、または行商が通ったため、とする生活史由来の説。江戸の坂名には生業由来の命名が少なくありません。

- 当て字・音便説:別の語(例:甲斐・買い など)からの転訛・当て字として「貝」が定着した可能性を指摘する向きもあります。地名・小名の変遷に伴って字が固定されたケースです。

決定的な呼び名が分かったら、その情報だけにしようと思います。

実盛坂の説明文

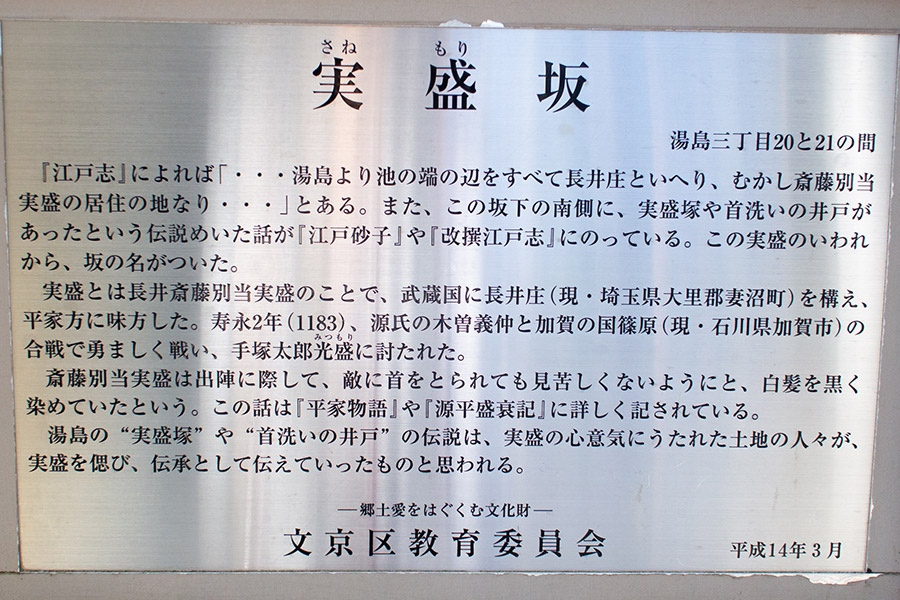

実盛坂

湯島三丁目20と21の間

『江戸志』によれば、「⋯湯島より池の端の辺をすべて長井庄といへり、むかし斎藤別当実盛の居住の地なり⋯」とある。 また、この坂下の南側に、実盛塚や首洗いの井戸があったという伝説めいた話が『江戸砂子』や『改撰江戸志』にのっている。 この実盛のいわれから、坂の名がついた。

実盛とは長井斎藤別当実盛のことで、武蔵国に長井庄(現・埼玉県大里郡妻沼町)を構え、平家方に味方した。寿永2年(1183)、源氏の木曽義仲と加賀の国篠原(現・石川県加賀市)の合戦で勇ましく戦い、手塚太郎光森に討たれた。

斎藤別当実盛は出陣に際して、敵に首を取られても見苦しくないようにと、白髪を黒く染めていたという。 この話は『平家物語』や『源平盛衰記』に詳しく記されている。

湯島の〝実盛塚″や〝首洗いの井戸″の伝説は、実盛の心意気に打たれた土地の人々が、実盛を忍び、伝承として伝えていったものと思われる。

文京区教育委員会 平成14年3月

実盛坂の場所