最終更新日: 更新日: 2025年10月 5日 作成日:2025年9月17日

根津神社(根津権現)2025年10月11日・12日は根津・千駄木下町まつり|人気パワースポットで江戸の社殿がそろって残る都心の古社(文京区根津 根津駅)

東京メトロ千代田線根津駅・千駄木駅から徒歩約5分。谷根千エリアの中心に鎮座する根津神社(根津権現)は、宝永3年(1706)に五代将軍・徳川綱吉の天下普請で整えられた社殿群が今も残る古社です。

本殿・幣殿・拝殿・唐門・西門・透塀・楼門の7棟が国の重要文化財に指定され、江戸の権現造の姿を今に伝えます。春は文京つつじまつりで知られ、初夏〜秋は新緑と朱塗りの社殿のコントラストも美しい一社です。

起源は日本武尊創祀の伝承に遡るとされますが、現存の社殿は宝永3年(1706)に整備。五代将軍綱吉が、のちの六代将軍家宣の産土神として造営し、豪壮華麗な権現造を典型的に示します。社殿周囲の透塀(すきべい)は全長約200m。近年の調査で地中約8mに達する基礎が確認され、時を経ても歪みが少ない理由の一端が分かっています。

2025年10月11日(土)・12日(日)は、根津・千駄木下町まつりが開催されメイン会場となります。

模擬店、物産店、文京区観光PR(土曜日のみ)ほか:11日・12日 10時~16時

オープニングセレモニー、鼓笛隊、和太鼓、ダンスほか:11日 10時~15時

吹奏楽、和太鼓ほか:12日 10時~15時

輪投げ、水鉄砲射的、シャボン玉、昔あそびほか:11日 12時~15時、12日 10時~15時

フリーマーケット:11日・12日 10時~15時

- 住所:東京都文京区根津1-28-9

- 最寄り:東京メトロ千代田線「根津」「千駄木」各駅から徒歩約5分/南北線「東大前」徒歩約7分

- 公式サイト:根津神社 公式

見どころダイジェスト・イベント

- 江戸の社殿が"フルセット"で現存:権現造の本殿・幣殿・拝殿に、唐門・西門・透塀・楼門まで揃う希少な構成。いずれも重要文化財。朱や彩色、漆の艶に注目。

- 千本鳥居:境内西側の稲荷参道に朱の鳥居が連なる、人気のフォトスポット。

- 文京つつじまつり(4月):約100種・3,000株のつつじが咲くつつじ苑を特別開苑。入苑は寄進料制(年度により変動)。開催時期・時間は当年の公式案内をご確認ください。

- 例大祭(9月):奉納神楽や行列などが行われる年もあり、境内が華やぐ秋の恒例行事。2025年の根津神社 例大祭は2025年9月20日・21日

ご祭神とご利益

本社の御祭神

- 須佐之男命(すさのおのみこと):防災・防疫、歌の神、軍神、豊穣の神。

- 大山咋命(おおやまくいのみこと):山の地主神。農業・醸造の神。

- 誉田別命(ほんだわけのみこと/応神天皇):文武の神。

- 相殿:大国主命(国づくり・縁結び)、菅原道真公(学問)。

※御祭神の配祀は根津神社公式の「根津神社について」に基づく記載です。

主なご利益(御神徳)

厄除け、除災招福、心願成就、家内安全、病気平癒、延命長寿、五穀豊穣、安産、学業成就、縁結び、商売繁盛、殖産興業など、幅広く守護するとされています。

狛犬

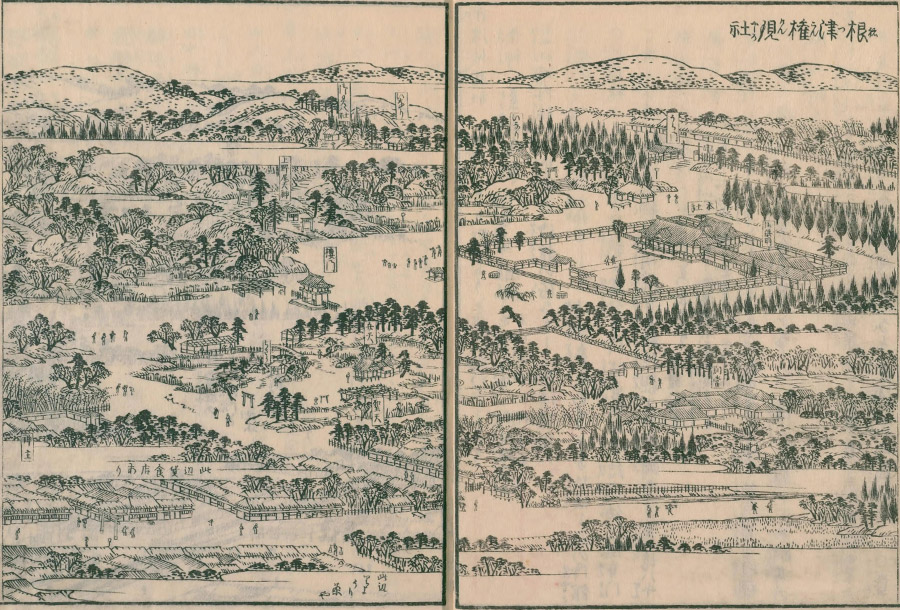

江戸名所図会で見る根津神社(根津権現社)

江戸後期の地誌『江戸名所図会』に載る根津権現の俯瞰図。玉垣に囲まれた社殿(拝殿・本殿)を中心に、門・摂末社・社務の施設、池や築山、並木・田畑、門前の茶店までを一枚に描き込んだ"名所パノラマ"です。

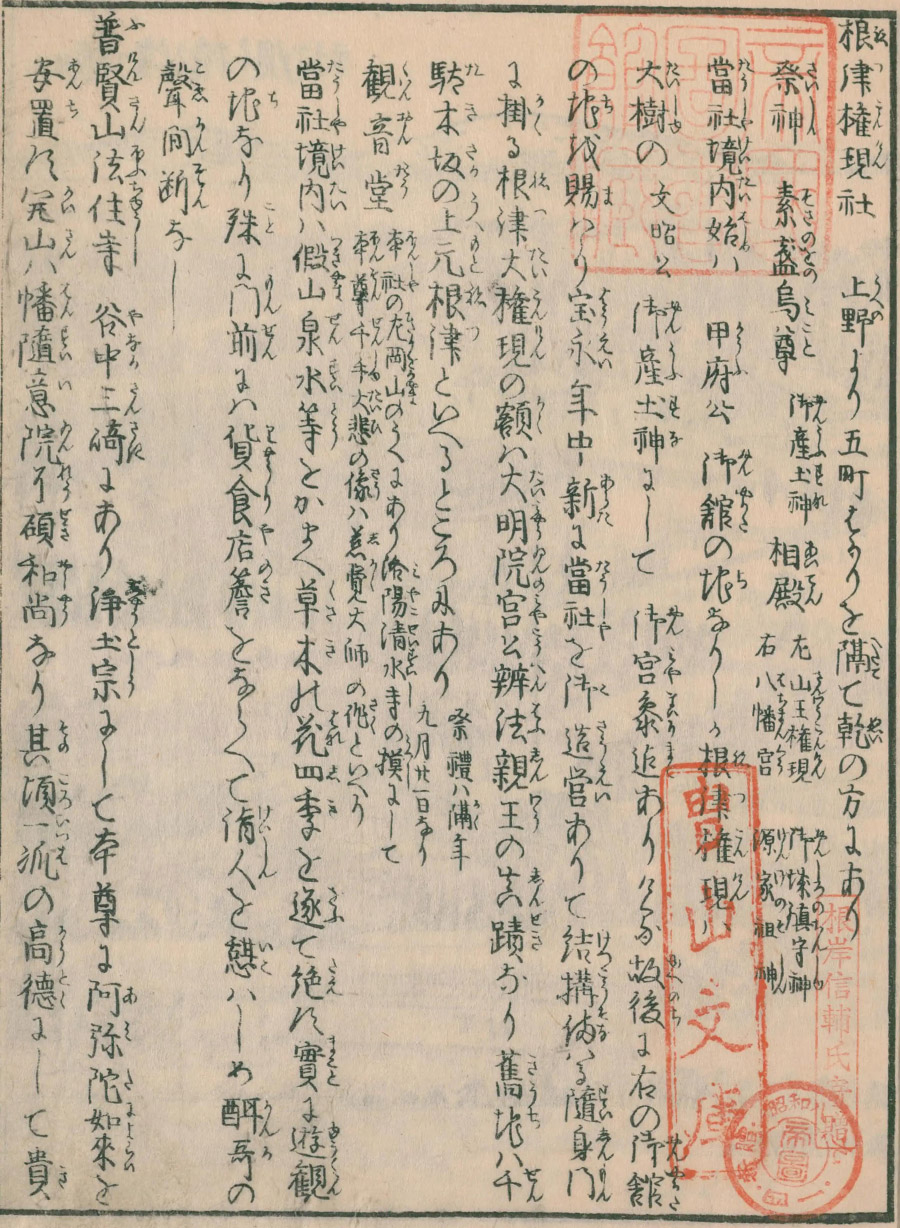

江戸名所図会で見る説明文

根津権現社

上野より5町ばかり隔てて乾(北西)の方にあり。当社境内、始めは甲府公(徳川綱重)御館の地なりしが、根津権現は大樹(徳川家宣)御産土神(うぶすな)にて、御宮参りまでありけるゆえ、のちに右の御館の地を賜り、宝永年中新たに当社を御造営ありて結構賜る。随身門に掛くる「根津大権現」の額は、大明院宮公弁法親王の真蹟なり。旧地は千駄木坂の上、元根津といへるところにあり。

現代文にすると

上野からおよそ五町ほど離れた北西の方角にある。

この神社の境内は、もとは甲府宰相・徳川綱重の江戸屋敷の敷地だった。

根津権現は、(のちの六代将軍)徳川家宣の産土神で、家宣が生まれてから初めて参拝する宮参りもここで行われたため、後にこの屋敷地を下賜され、宝永年間に新しく社殿を造営して立派な社となった。

随身門に掲げられた「根津大権現」の扁額は、大明院宮・公弁法親王による直筆である。

なお、神社の旧地は千駄木坂の上の、かつて「元根津」と呼ばれた場所にあった。

江戸名勝図会 根津 (江戸名勝図会)

根津神社略記

御祭神

素戔鳴尊 大山咋神 誉田別尊 大国主神 菅原道真公

ご祭日

例祭 九月廿日 九月廿一日

中祭 一月廿一日 五月廿一日

月次祭 毎月廿一日

御由緒

本社の御創立は遠く景行天皇の御宇と傳えられ、古来駒込の地に鎮座、文明年中 太田道灌持資は御社殿を再建、下って寶永3年 征夷大将軍徳川綱吉その嗣子の定まるや神恩に感謝、今の地を相して神地に充て現社殿を造營社領五百石を寄せ更に幕制を以て祭祀の制を定め天下祭と稱せられる。壮麗なる祭典を斎行爾来江戸城東北の鎮護として歴代の将軍、その崇敬は洵に篤かった。

明治天皇は維新に際して畏くも敬使を差し遣わされ國家の安泰を祈願せられる等古くより公武の尊崇深き名社である。

尚境内地は六代将軍徳川家宣の邸趾で曙の里、又つゝじ岡と稱せられ花季の眺は現に東京の名勝である。

御神徳

東都の鬼門の鎮護と、鎮まり坐す勇武の神としては宏く厄災攘伐・幸運招来の信仰を集め、一方、縁結び、又、学問の神として有名である。

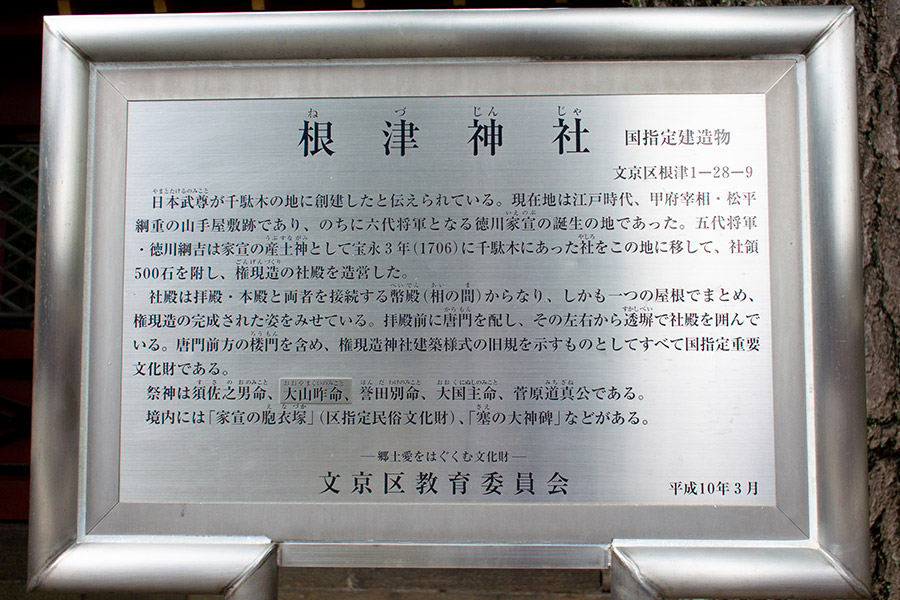

根津神社の説明看板

根津神社(ねづじんじゃ)

国指定建造物 文京区根津1-28-9

日本武尊(やまとたけるのみこと)が千駄木の地に創建したと伝えられている。現在地は江戸時代、甲府宰相・松平綱重の山手屋敷跡であり、のちに六代将軍となる徳川家宣(いえのぶ)の誕生の地であった。五代将軍・徳川綱吉は家宣の産土神(うぶすながみ)として宝永3年(1706)に千駄木にあった社(やしろ)をこの地に移して、社領500石を附し、権現造(ごんげんづくり)の社殿を造営した。

社殿は拝殿・本殿と両社を接続する幣殿(へいでん)(相の間(あいのま))からなり、しかも一つの屋根でまとめ、権現造の完成された姿をみせている。拝殿前に唐門(からもん)を配し、その左右から透塀(すかしべい)で社殿を囲んでいる。唐門前方の楼門(ろうもん)を含め、権現造神社建築様式の旧規を示すものとしてすべて国指定重要文化財である。

祭神は須佐之男命(すさのおのみこと)、大山咋命(おおやまくいのみこと)、誉田別命(ほんだわけのみこと)、大国主命(おおくにぬしのみこと)、菅原道真公(すがわらのみちざねこう)である。

境内には「家宣の胞衣塚(えなづか)」(区指定民族文化財)、「塞(さえ)の大神碑」などがある。

文京区教育委員会 平成10年3月

境内社(摂末社)

- 乙女稲荷神社(御祭神:倉稲魂命):千本鳥居で知られる稲荷社。五穀豊穣や商売繁盛、家庭運・良縁の祈りで参拝する人も多いスポット。

- 駒込稲荷神社(御祭神:伊弉諾命・伊弉冊命・倉稲魂命・級長津彦命・級長戸辺命):古くからの屋敷神に由来するお社。

根津神社の場所