最終更新日: 更新日: 2025年6月28日 作成日:2025年6月28日

湯島天神の瓦斯灯|東京2020パラリンピック採火地を照らした明治のあかり(文京区 湯島駅)

文京区・湯島天神(湯島天満宮)境内に現存する瓦斯灯(がすとう)は、男坂・女坂の石段を上った先の鳥居奥に一本だけ立つ瓦斯灯です。

もともとは明治の時には、境内に5基ありましたが、1965年(昭和40年)には撤去されましたが、1981年(昭和56年)に東京ガスなどの協力を得て、瓦斯灯を設け点火することになった都内屋外では唯一の存在です。

湯島天神にこんな瓦斯灯があるなんて、正直驚きました。ぽつんと立つその姿は、今も明治の面影を残しているようで、どこか懐かしく、情緒を感じさせる佇まいです。

さらに驚いたのは、この瓦斯灯が東京2020パラリンピックの"火"として使われていたこと。そして、小説や歌の中にも登場するなど、歴史的・文化的な背景を持っている点も印象的でした。

湯島天神を訪れる際は、ぜひこの瓦斯灯にも目を留めてみてください。

- 設置場所:湯島天満宮(湯島天神)内

- 場所:男坂・女坂の石段を上った先の鳥居奥

- アクセス:東京メトロ「湯島」徒歩2分、都営大江戸線「本郷三丁目駅」徒歩8分、JR「御茶ノ水駅」徒歩13分

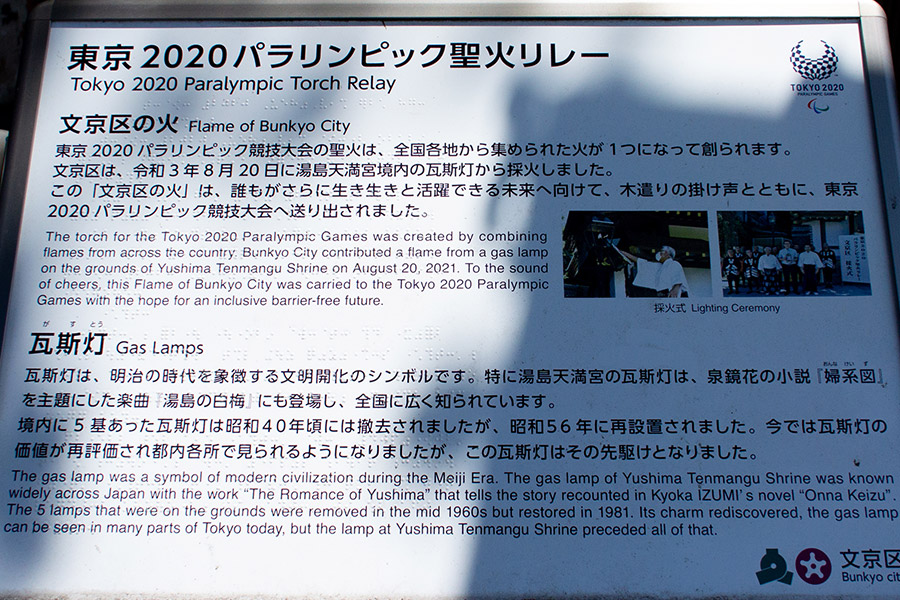

東京2020パラリンピック聖火リレーに使用

この瓦斯灯は、東京2020パラリンピック聖火リレーにおいて"文京区の火"として採火された由緒ある場所となりました。文京区が選んだ特別な「火種」として、採火式がここ湯島天神で執り行われました。

文学と歌に登場する"湯島の灯り"――泉鏡花と『湯島の白梅』

この瓦斯灯は、ただ境内を照らす明かりではありません。文学や歌の中でも、時代の情緒や人々の想いを照らす"象徴的な存在"として描かれてきました。

明治の文豪・泉鏡花の小説『婦系図(おんなけいず)』は、湯島の町を背景に、芸者・お蔦と青年医師・早瀬主税との許されぬ恋を描いた名作です。物語の重要な場面として知られるのが、湯島天神の男坂あたりでの別れのシーン。ガス灯のある坂の風景が、二人の運命を象徴するように静かに描かれています。

また、昭和の名曲『湯島の白梅』(作詞:佐伯孝夫/作曲:吉田正)には、「青い瓦斯灯 境内を」という一節が登場します。湯島の町並みや風景の一部として、瓦斯灯の存在が印象的に描かれており、歌全体が醸し出す郷愁と情緒の中に、この灯りがそっと溶け込んでいます。

こうした作品に共通しているのは、瓦斯灯が"時代の情景を象徴する灯り"として描かれていること。文明開化の面影を残しながら、今も湯島の町に静かに息づくこの灯りは、文学や歌の中で人々の記憶に残る「時代の証人」といえるでしょう。

瓦斯灯の説明している看板

東京2020パラリンピック聖火リレー

文京区の火

東京2020パラリンピック競技大会の聖火は、全国各地から集められた火が1つになって創られます。文京区は、令和3年8月20日に湯島天満宮境内の瓦斯灯から採火しました。この「文京区の火」は、誰もがさらに生き生きと活躍できる未来へ向けて、木遣りの掛け声とともに、東京2020パラリンピック競技大会へ送り出されました。

瓦斯灯

瓦斯灯は、明治の時代を象徴する文明開化のシンボルです。特に湯島天満宮の瓦斯灯は、泉鏡花の小説『婦系図』を主題にした楽曲『湯島の白梅』にも登場し、全国に広く知られています。境内には5基あった瓦斯灯は昭和40年頃には撤去されましたが、昭和56年に再設置されました。今では瓦斯灯の価値が再評価され都内各所で見られるようになりましたが、この瓦斯灯はその先駆けとなりました。

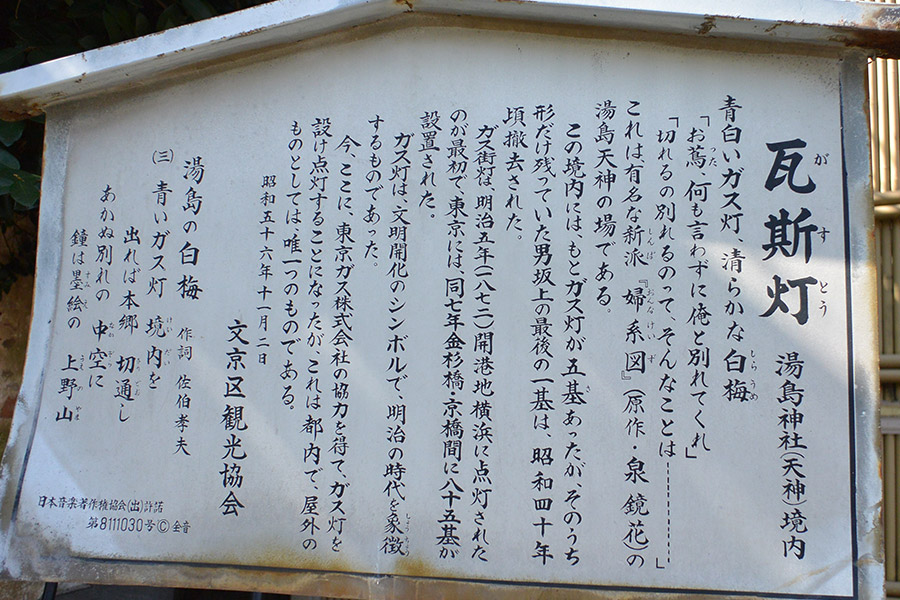

旧瓦斯灯の説明している看板(現在、この看板は無くなってます)

瓦斯灯 湯島神社(天神)境内

青白いガス灯、清らかな白梅

「お蔦、何も言わず俺と分かれてくれ」

「切れるの別れるのってそんなことは・・・・・・・・」

これは有名な新派『婦系図』(原作・泉鏡花)の湯島天神の場である。

この境内には、もとガス灯が五基あったが、そのうち形だけが残っていた男坂上の最後の一基は、昭和四十年頃撤去された。

ガス街灯は、明治五年(一八七二)開港地横浜に点灯されたのが最初で、東京には、同七年金杉橋・京橋間に八十五基設置された。

ガス灯は、文明開化のシンボルで、明治の時代を象徴するものであった。

今、ここに、東京ガス株式会社の協力を得て、ガス灯を設け点灯することになったが、これは都内で、屋外のものとしては、唯一つのものである。

昭和五十六年十一月二日 文京区観光協会

湯島の白梅 作詞 佐伯孝夫

(三)青いガス灯 境内を

出れば本郷 切通し

あかぬ別れの 中空に

鐘は墨絵の 上野山