最終更新日: 更新日: 2025年7月 8日 作成日:2025年7月 8日

復興地蔵尊|湯島男坂下に立つ戦災からの祈りと復興のシンボル(文京区 湯島駅)

2025年6月28日撮影

復興地蔵尊とは?

湯島天神の男坂「天神石坂(天神男坂)」のふもとに、立派に佇む2体のお地蔵さまが「復興地蔵尊(ふっこうじぞうそん)」と呼ばれています。

この地蔵尊は、関東大震災(1923年)後、地域の罹災者慰霊と復興への祈りを込めて建立されたものです。

第二次世界大戦(1945年の東京大空襲)後には、「空襲から当地が難を逃れたのはお地蔵さまのご加護による」とされ、より信仰が深まりました。

また、戦後に現れた(出現したとされる)もう1体のお地蔵さまも祀られており、いつしか「幸せを呼ぶ地蔵尊」として地域に大切にされています。

地蔵尊のそばに立つ看板によれば、毎年9月1日前後には供養会が開かれているとのことです。

2025年6月28日撮影

復興地蔵尊の魅力と意味

- 歴史の証人:関東大震災・東京大空襲という2つの大きな災害を背景に、地域の安寧と再建を願った人々の思いが込められています。

- 地域の守り神:建立後に被害を免れたという地元の"ご利益伝承"が信仰につながり、現在でも地元町会により大切にされています。

- 今も息づく供養文化:例年9月1日前後には供養会が催され、多くの人々が訪れる心静かな場所です。

2025年6月28日撮影

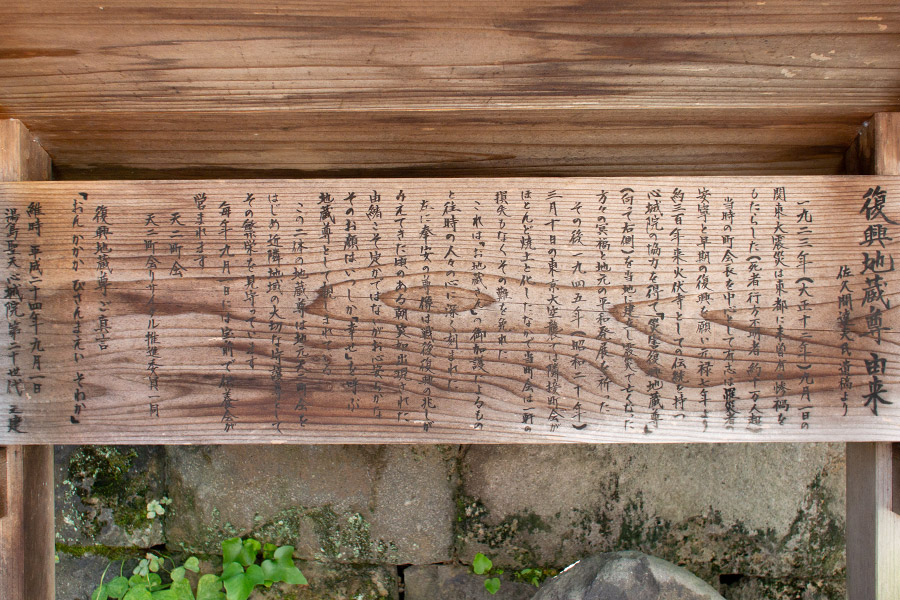

現地看板の文言

復興地蔵尊 由来

佐久間達夫氏遺稿より

1923年(大正12年)9月1日の関東大震災は東都に未曾有の惨禍をもたらした(死者・行方不明者約10万人超)

当時の町会長を中心として有志は罹災者の安寧と早期の復興を願い元禄7年より約三百年来火伏寺としての伝統を持つ心城院の協力を得て「災害復興地蔵尊」(向って右側)を当地に建立し震災で亡くなった方々の冥福と地元の平和発展を祈った

その後1945年(昭和20年)3月10日の東京大空襲では隣接町会がほとんど焼土と化したなかで当町会は一軒の損失もなくその難を免れた

これは「お地蔵さん」の御加護によるものと往時の人々の心に深く刻まれた

左に奉安の尊像は戦後復興の兆しがみえてきた頃のある朝突如出現された

由緒こそ定かではないがお心安らかなそのお顔はいつしか「幸せ」を呼ぶ地蔵尊として親しまれている

この二体の地蔵尊は地元天二町会をはじめ近隣地域の大切な守護尊としてその繁栄を見守っています

毎年9月1日には宝前で供養会が営まれます

天二町会

天二町会リサイクル推進委員一同

復興地蔵尊ご真言「おん かかか びさんまえい そわか」

維時 平成24年9月1日

湯島聖天心城院第二十世代 之建

2025年6月28日撮影男坂を登る前にこの地蔵尊に手を合わせ、地域の歴史と人々の祈りに思いを馳せるのもおすすめです。

石碑の佇まいや風景写真とともに歴史散策に組み込むと、湯島での旅が一層深く、味わい深いものになります。